「山口李蹊」の版間の差分

→ 日本の古本屋で本をさがす| 5行目: | 5行目: | ||

{{人物情報 | {{人物情報 | ||

|よみがな=やまぐちりけい | |よみがな=やまぐちりけい | ||

| − | |職業= | + | |職業=俳人、詩人 |

| − | |生年= | + | |生年=1857 |

| − | |没年= | + | |没年=1902 |

| − | |出生地= | + | |出生地=常陸国新治郡 |

| − | |本名= | + | |本名=山口常太郞 |

| − | |別名= | + | |別名=不言齋、香湖、香湖散史 |

|}} | |}} | ||

---- | ---- | ||

== 経歴 == | == 経歴 == | ||

| − | + | 安政4年常陸国新治郡生まれ。明治35年1月2日歿。本名常太郞。別号不言齋、香湖、香湖散史。土浦藩儒[[五十嵐愛山]]門下。明治11年茨城県師範學校第一回卒業生、卒業証書も第一号。その後独力で法律を修め、土浦で弁護士開業。また地方自治制実地以前、地元の勇士に町村制を講義、更に私塾を開いて地方教育に当たった。一方新体詩の勃興期に際会し、新体詩学研究会を興して自ら『新體詩格 愛國美談』(明治19年刊)を著わした(直前に刊行せられた初の新体詩手引書、落花居士[[中川淸次郞]]著『新體詩學必携』と合巻して同年再刻)。のち土浦俳学院を設立し、雑誌『香墨新誌』を創刊して地元文化に貢献。国文学者[[山口剛]]はその長男(実際は妹さとの私生児で嬰児のうちに引き取って長男とした)、随筆家[[高田保]]は甥(妹まさの子)。 | |

---- | ---- | ||

== 作品 == | == 作品 == | ||

| 21行目: | 21行目: | ||

{{作品| | {{作品| | ||

|冠称= | |冠称= | ||

| − | |書名= | + | |書名=新體詩格 愛國美談 |

|接尾辞= | |接尾辞= | ||

|共著者名= | |共著者名= | ||

|別名= | |別名= | ||

|責任表示= | |責任表示= | ||

| − | |刊行年= | + | |刊行年=明治19年 |

|出版社= | |出版社= | ||

| + | |}} | ||

| + | {{作品| | ||

| + | |冠称= | ||

| + | |書名=新體詩學必携 新體詩格愛國美談 | ||

| + | |接尾辞= | ||

| + | |共著者名=落花居士([[中川淸次郞]])合著 | ||

| + | |別名=香湖散史名 | ||

| + | |責任表示=合巻 | ||

| + | |刊行年=明治19年3月6日、5月20日 | ||

| + | |出版社=茨城 内田鶴吉刊 | ||

|}} | |}} | ||

== PDF == | == PDF == | ||

| 34行目: | 44行目: | ||

[[Category:人名辞典|やまぐちりけい]] | [[Category:人名辞典|やまぐちりけい]] | ||

| − | [[Category: | + | [[Category:完了|やまぐちりけい]] |

| + | [[Category:俳人|やまぐちりけい]] | ||

| + | [[Category:詩人|やまぐちりけい]] | ||

2023年6月19日 (月) 21:59時点における最新版

(やまぐちりけい)

基本情報

| よみがな | やまぐちりけい |

|---|---|

| 職業 | 俳人、詩人 |

| 生年 | 1857 |

| 没年 | 1902 |

| 出生地 | 常陸国新治郡 |

| 本名 | 山口常太郞 |

| 別名 | 不言齋、香湖、香湖散史 |

経歴

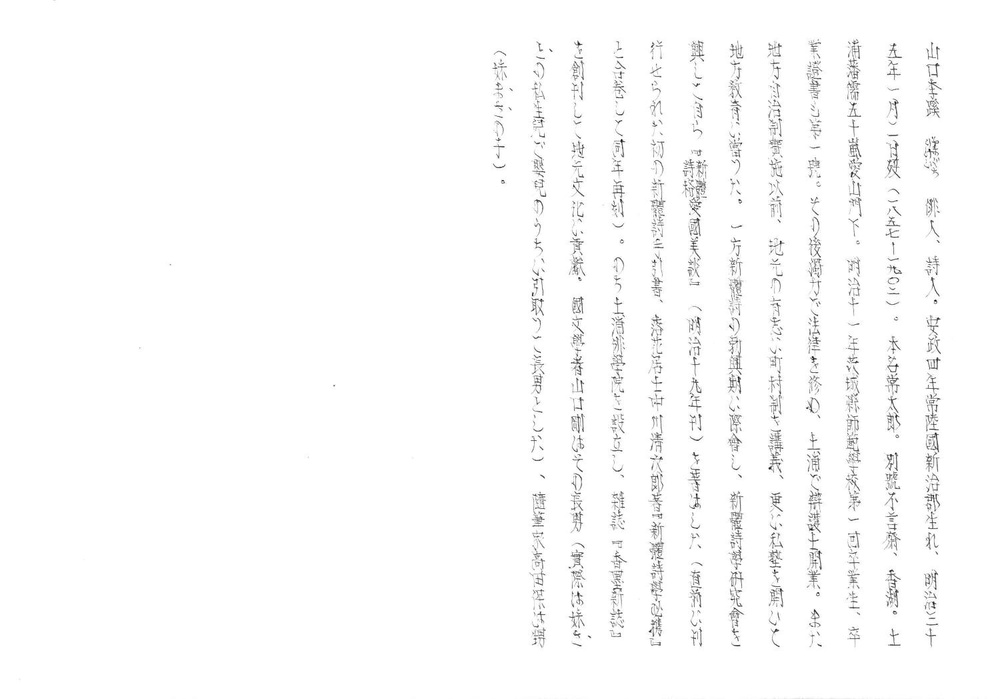

安政4年常陸国新治郡生まれ。明治35年1月2日歿。本名常太郞。別号不言齋、香湖、香湖散史。土浦藩儒五十嵐愛山門下。明治11年茨城県師範學校第一回卒業生、卒業証書も第一号。その後独力で法律を修め、土浦で弁護士開業。また地方自治制実地以前、地元の勇士に町村制を講義、更に私塾を開いて地方教育に当たった。一方新体詩の勃興期に際会し、新体詩学研究会を興して自ら『新體詩格 愛國美談』(明治19年刊)を著わした(直前に刊行せられた初の新体詩手引書、落花居士中川淸次郞著『新體詩學必携』と合巻して同年再刻)。のち土浦俳学院を設立し、雑誌『香墨新誌』を創刊して地元文化に貢献。国文学者山口剛はその長男(実際は妹さとの私生児で嬰児のうちに引き取って長男とした)、随筆家高田保は甥(妹まさの子)。

作品

- 新體詩格 愛國美談 ( 明治19年 ) → 「新體詩格 愛國美談」をさがす

- 新體詩學必携 新體詩格愛國美談 ( 合巻 落花居士(中川淸次郞)合著 香湖散史名 明治19年3月6日、5月20日 茨城 内田鶴吉刊 ) → 「新體詩學必携 新體詩格愛國美談」をさがす