「建部藏軒」の版間の差分

→ 日本の古本屋で本をさがす近代文献人名辞典のシステム管理者 (トーク | 投稿記録) 細 (1版 をインポートしました) |

|||

| 4行目: | 4行目: | ||

{{人物情報 | {{人物情報 | ||

| − | |よみがな= | + | |よみがな=たけべぞうけん |

| − | |職業= | + | |職業=漢詩人 |

| − | |生年= | + | |生年=1836 |

| − | |没年= | + | |没年=1904 |

| − | |出生地= | + | |出生地=越後国蒲原郡新発田 |

|本名= | |本名= | ||

| − | |別名= | + | |別名={{ruby|利永|としなが}}、貞夫、諸橋慶三郞、爲吉、快藏、{{ruby|貞夫|さだお}}、櫟陰、藤陽、靜山 |

|}} | |}} | ||

---- | ---- | ||

== 経歴 == | == 経歴 == | ||

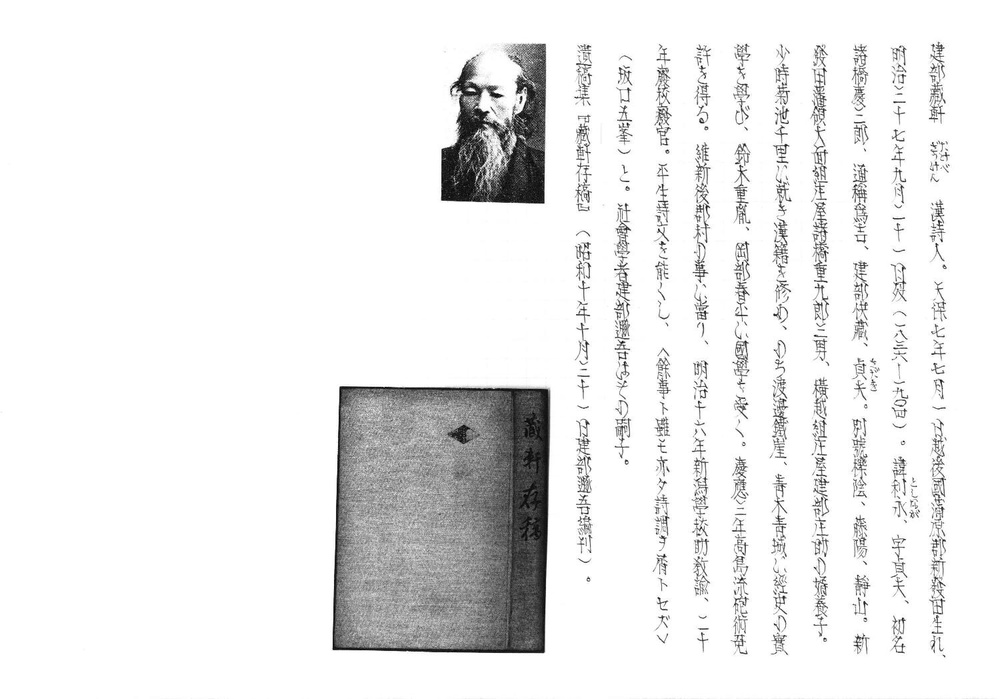

| − | + | 天保7年7月1日越後国蒲原郡新発田生れ。明治37年9月21日歿。諱{{ruby|利永|としなが}}、字貞夫、初名諸橋慶三郞、通称爲吉、建部快藏、{{ruby|貞夫|さだお}}。別号櫟陰、藤陽、靜山。 新発田藩領大面組庄屋[[諸橋重九郞]]三男、橫越組庄屋[[建部庄助]]の婿養子。少時[[菊池千里]]に就き漢籍を修め、のち[[渡邊鐵崖]]、[[靑木靑城]]に経史の実学を学び、[[鈴木重胤]]、[[岡部春平]]に国学を受く。慶応3年高島流砲術免許を得る。維新後郡村の事に当り、明治16年新潟学校助教諭、20年廃校廃官。平生詩文を能くし、<餘事ト雖モ亦タ詩調ヲ屑トセズ>([[坂口五峯]])と。社会学者[[建部遯吾]]はその嗣子。 | |

---- | ---- | ||

== 作品 == | == 作品 == | ||

| 20行目: | 20行目: | ||

---- | ---- | ||

{{作品| | {{作品| | ||

| − | |冠称= | + | |冠称=遺稿集 |

| − | |書名= | + | |書名=藏軒存稿 |

|接尾辞= | |接尾辞= | ||

|共著者名= | |共著者名= | ||

|別名= | |別名= | ||

|責任表示= | |責任表示= | ||

| − | |刊行年= | + | |刊行年=昭和10年10月31日 |

| − | |出版社= | + | |出版社=[[建部遯吾]]編刊 |

|}} | |}} | ||

== PDF == | == PDF == | ||

| 33行目: | 33行目: | ||

→ [https://lit.kosho.or.jp/file:18026.pdf PDFファイルを別ウィンドウで開く] | → [https://lit.kosho.or.jp/file:18026.pdf PDFファイルを別ウィンドウで開く] | ||

| − | [[Category: | + | [[Category:人名辞典|たけべざうけん]] |

| − | [[Category: | + | [[Category:完了|たけべざうけん]] |

2022年6月18日 (土) 15:57時点における最新版

(たけべざうけん)

基本情報

| よみがな | たけべぞうけん |

|---|---|

| 職業 | 漢詩人 |

| 生年 | 1836 |

| 没年 | 1904 |

| 出生地 | 越後国蒲原郡新発田 |

| 別名 | 、貞夫、諸橋慶三郞、爲吉、快藏、 |

経歴

天保7年7月1日越後国蒲原郡新発田生れ。明治37年9月21日歿。諱

作品

- 遺稿集 藏軒存稿 ( 昭和10年10月31日 建部遯吾編刊 ) → 「藏軒存稿」をさがす